科教協理科授業入門講座

科教協理科授業入門講座

Q.どんな目的でするの?

A.授業で困っている人を元気にします。

授業をどのようにつくっていったらよいか,またその背景にある考えはどんなものか,それを具体的にお話ししたいと思います。

科教協関係の文献をたくさん読んでいる方,サークルに通っておられる方,経験の豊富な方,そんな方には当たり前だと言われてしまいそうなこともたくさんお話しします。なぜなら,今回は,理科の授業に困っておられる方のための講座だからです。

科教協のいろいろな文献を読んでも,「なんか,敷居が高いなあ。」と思う方は身近におられませんか。

「科教協は理科の専門の人だけが集まるところでしょ。」などと言う方はおられませんか。

ぜひそんなな先生方に教えてあげて欲しいと思います。科教協は,すべての国民のため,すべての教師のためになる研究団体です。

Q.どんなことをするの?

A.模擬授業です。自分がやっている授業とほぼ同じようにやります。

授業とはどうあるべきかと,いろいろ話をされてもあまりピンとこないことも多いでしょう。「じゃ,今目の前の子どもたちにどうすればよいの。」という疑問が出ると思います。この講座は,そうした要望に応えて,具体的な話を中心にします。

模擬授業で,「このように私は運営しますよ。」という実際の姿で語ります。

体験すれば,「ああ,ここのところはこうすれば良いんだな。」と,具体的に分かります。

発問の仕方,ノートの取らせ方,発言のさせ方etc.子どもたちに指導することは,たくさんあります。それらを具体的に体験してもらいます。

科教協全国大会ナイターなどで,今後も行っていく予定です。

Q.地方では何ややっていますか?

サークルや支部で,次のような会が行われています。

教科書を使って授業することの多い先生方に,実験のコツを実際にやってみてお知らせします。

| 2006年6月11日 |

千葉 入門講座 |

| 会場を埋めたたくさんの参加者のみなさんに,講師陣が熱く語りかけました。 |

|

|

|

ものづくりに取り組む参加者のみなさん |

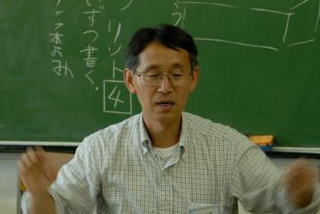

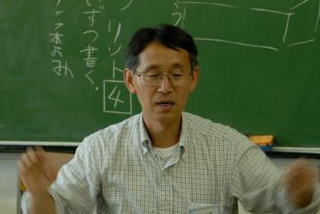

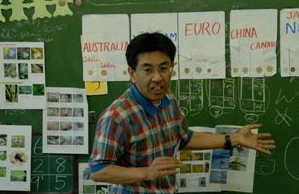

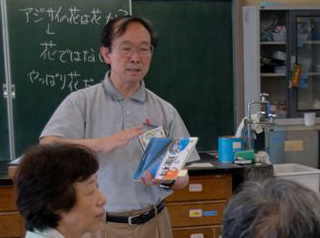

メイン講師の三上周治さん |

|

|

|

会場いっぱいの参加者のみなさん |

|

|

|

|

|

低学年分科会 佐久間徹さん |

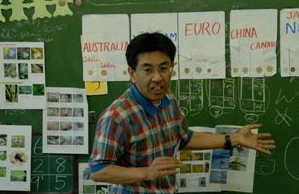

3年 小幡勝さん |

|

|

|

|

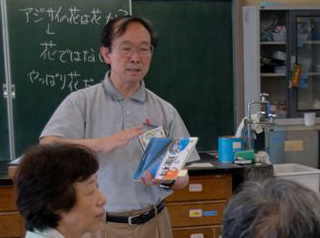

4年 野村治さん |

5年 丸山哲也さん |

|

|

|

|

6年 佐藤完二さん |

中学 杉山栄一さん |

|

|

|

|

受付 松戸理科サークルのみなさん |

お疲れ様でした 実行委員長 |

| 模擬授業のビデオ(2時間) 1300円(送料込み)VHS,DVD-Rのどちらかを指定してください。 |

|

|

お申し込みはこちら。 |

|

小学校の部(松本徳重さん[溶解],玉井裕和さん[水溶液]) |

|

中学校の部(青野裕幸さん[植物],石渡正志さん[遺伝]) |

|

札幌大会のナイター(模擬授業者 左巻健男さん[中学化学分野] 宮内主斗[小学3年磁石])

内容紹介 |

|

松戸の入門講座 (三上周治さん)のDVDができました。 内容 植物、電気 |

松本徳重さんが,授業のノート指導に関して『理科教室』に連載を始めました。2004年1月号から

ぜひお読みください。

参加者の感想

・先生方のご努力、工夫に感動しました。勉強になりました。

・科教協の伝統に裏付けされた授業法を初めて体験させてもらえてとてもよかった。今後この授業法を学習し、自分の授業に取り入れたいと思う。

・普通の研究授業や模擬授業と違い、教えるときのポイントなどを細かくシュミレートとしていただけたので、大変勉強になりました。

・日ごろ自分でも科教協の書籍を読んで実践しているのですが、実際に模擬授業を見せていただき、内容以外でも子どもへ対応で、子どもへの理解と愛情が深いと感じました。ありがとうございました。 |

◎理科教師入門 宮内主斗@科教協ホームページ担当のサイトへ

◎『理科教室』2003年10月号に,第1回の様子が掲載されました。

番外編 講座の後の懇親会も,有機化学物質の力を借りて盛り上がりました。(^^ゞ

○満員御礼 第1回東京大会の様子

|

| 模擬授業をする佐久間徹氏 |

第1回は,科教協関東ブロック集会の1時間前から行われました。

科教協の集会では人気の「科学お楽しみ広場」の「裏番組」という枠で行われたので,当初はお客さんがほとんど来ないのではないかと心配されました。しかし,開催寸前になって予約がどんどん入ってきました。

実験室が会場になりましたが,机に向かって座れない人,イスさえなくて立ち見の人も出るほどの盛況でした。担当した二人が,参加した方に分ける資料が足りなくなり,参加者の皆さんにはご迷惑をおかけしました。m(__)m

科教協に集う人は,実験だけでなく,どうすれば自分の授業を良くできるのかを常に考える人もたくさんいることがわかりました。 |

宮内主斗氏  植物分野の模擬授業 植物分野の模擬授業 |

1.授業で困っている人を元気に

今回は,授業をどのようにつくっていったらよいか,またその背景にある考えはどんなものか,それを具体的にお話ししたいと思います。

科教協関係の文献をたくさん読んでいる方,サークルに通っておられる方,そして私より経験の豊富な方,そんな方には当たり前だと言われてしまいそうなこともたくさんお話しします。なぜなら,今回は,理科の授業に困っておられる方のための講座だからです。今回,「なんだ,そんなことなら実践しているぞ」という方は,ぜひ身近な先生方に教えてあげて欲しいと思います。

2.教育は予防

まずは,「教育は予防だ」ということをお話ししておきます。子ども達がうまくいかない状態,混乱する状態,そんな状態にしないように予防措置を打ちます。これが教育の本質だと思います。予防措置→子どもができる→子どもを褒めてあげられる→子どもは喜んで身につける,という好循環があります。

それをしないと,子どもが失敗して,それを教師が怒って,子どもはそれによってやる気をなくし,さらに失敗するようになる,という悪循環を引き起こします。

私もそんな泥沼に陥ることが時々ありますが,「教育は予防だ」ということを理解し,授業の運営をしていくことにしましょう。

「育てることが教育であり,予防は教育ではない。」という意見もあるでしょうが,「いろいろな予防措置をしていき,子ども達を育てていく」という点では同じです。

3.課題は教師が吟味して

まず,課題を出します。これは,教師から明確にしっかりした意図を持って出します。間違っても子どもにゆだねてはいけません。「子どもが自ら考え出した課題なら,主体的に取り組む」という話がありますが,半分当たっていて,半分は間違いです。未だ学習してもいないことについて,面白い問題を考え出せますか。先生は教科書を持っていて,教師用の指導書も持っていて,それでいて自力で面白い問題をいっぱい考え出せるかというと,できないでしょ。だから,ここに来るわけですね。

だから,無理な要求をしてできないからと,子どもを責めちゃいけません。

教師は自分でできもしないことを,子どもに要求するもんじゃありません。

ただし,教師の用意した面白い問題でも,その意味が子ども達のものになる,つまり子ども達の切実な問題になるようでないと,だめですね。

問題が子ども達にしっかりと浸透していく措置をしなければなりません。

4.課題をノートに

では,問題を出します。いいですか,先生はちゃんと聞いている人が,同じことを何度も聞かされることがないように,1度しか言いません。1度しか言わないし,黒板にも書きません。自分で聞いて,自分でノートにまとめるのですよ。これが,予防ですね。

アブラナがここにあります。アブラナは生きてますか。生きてますよね。では問題です。

「アブラナが生きていると言うことを考えて,その体を大事な4つの部分に分けなさい。」

書き始められる人は,話を良く聞いていた人ですよ。私は,机間巡視をするとき,たいがい褒め言葉だけをかけるようにします。大したことを言ってやしません。「速い」「丁寧」「良く聞いていた」そんなことでいいんです。 逆に,「速くしろ」「字は丁寧に」「ちゃんと話し聞いてろよ」などと言われていたら,それを続けられていたら,子どもはいやになっちゃいますね。

さて,こうしているうちに書き終えてしまう子が現れます。そんな子には,問題を何と書いたか発表してもらいましょう。速く終わった子が何をすべきか明確にすると,授業中,がやがやすることが少なくなります。「うるさい」「だまってろ」と言う代わりに発表させて他の子の役に立たせればいいんです。発表させて,「良くできた」と言ってやって,聞いてたか聞いてないかわかんない子がクラスにはいるでしょ。そんな子に参考にしてもらうのです。 (以下略) |

| 佐久間徹氏 |

|

|

平角電池を使うと,大容量なのでたっぷり実験ができます。

また,角形なので安定して立つところが,実験をやるときに大変便利。

佐久間さんの模擬授業は,非常に歯切れの良い語り口で,聞いていると安心できました。 |

かつて,豆電球の口金を外すときには,アルコールランプであぶっていました。

でも,接着剤が高性能になって,それでは外れなくなりました。

でも,こうすれば簡単。

最初にやるときには,ガラスが割れそうでおっかなびっくり。

でも,実際にやってみれば,意外に簡単。

「これで,先生方,子どもに教えてあげられますね。」

と,佐久間さん。

模擬授業は,こんなことも学べるのでいいですね。

|

|