![]() 科教協研究会情報

科教協研究会情報![]()

科教協の研究会は一般に公開されていますので,どなたでも参加できます。

また、基本的に事前の申し込みはいりません。当日受付できます。(宿泊は別)

一度足をお運びください。

| 2015年 大阪大会 |

ご参加ありがとうございました。 こちらへ科教協近畿ブロック |

| 2014年 東京大会 |

ご参加ありがとうございました。 |

| 2013年 岩手大会 |

ご参加ありがとうございました。 |

| 2012年 鳥取大会 |

ご参加ありがとうございました。 写真集 |

| 2011年 栃木大会 |

ご参加,ありがとうございました。 大会の様子は,栃木大会ホームページでご覧ください。 |

| 2010年 兵庫大会 |

大会写真集 |

| 2009年 埼玉大会 |

科教協埼玉支部のページへ 大会のお知らせだけでなく,日頃のサークル活動の様子も分かります。 大会写真集 千葉支部(大会前日) 四ヶ浦さんのブログ(科学お楽しみ広場) 岐阜物理サークル |

| 2008年 石川大会 |

大会事務局 四ヶ浦さんのブログ たくさんのご参加,ありがとうございました。大会写真集 のらねこ学会 寝屋川理科サークル |

| 2007年 愛知大会 |

ご参加ありがとうございました。 大会の参加記は,こちらをご覧ください。 のらねこ学会 寝屋川理科サークル 科学サークル大黒屋 |

| 2006年 神奈川大会 |

神奈川支部のサイトを御覧下さい。 神奈川支部のサイトには,大会速報がすべてあります。大会全体を概観するには良いと思います。 多数ご参加ありがとうございました。 大会の参加記は,こちらをご覧ください。 のらねこ学会 中央線沿線理科サークル 寝屋川理科サークル |

| 2005年 鹿児島大会 |

2005年8月2,3,4鹿児島に多数お集まり頂き,ありがとうございました。 大会の様子をwebに載せている方は,こちらからリンクいたします。 科教協ブログ 寝屋川理科サークル のらねこ学会 |

| 2004年札幌大会 |

2004年8月2,3,4日 札幌で開催しました。多数ご参加ありがとうございました。その様子 谷賢一さん(寝屋川理科サークル),ごっしーの理科情報室 |

| 2003年東京大会 |

○2003年大会の様子 リンク 授業づくり入門講座,のらねこ学会,黒川理科サークル,谷賢一さん(寝屋川理科サークル),吉埜和雄さん(委員長) 大会の様子をアップしています。 |

| 全国研究会の案内は,「科教協ニュース」や「科教協からのお便り」でごらんください。 | |

| 2008年 全国研究集会 |

テーマ 地学教育     |

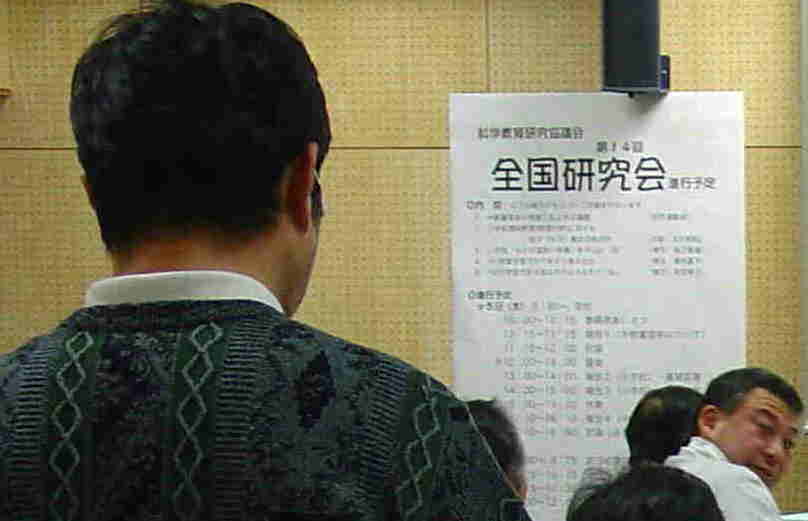

| 2007年 全国研究会 |

愛知県で開催 しました。 |

| 2006年 全国研究会 |

テーマ 小・中をつなぐ基礎・基本の学習の検討 原子・分子概念に着目して 日時 2006年1月5日(木)午前10時から午後5時 1月6日(金)午前9時から12時 たくさんのご参加,ありがとうございました。  参加者からの意見も活発に出されました。 こちらからご意見を書き込むこともできます。 過去の研究会の様子はこちら↓ |

| 2004年 全国研究会 |

2004年1月5日,6日第10回科教協全国研究会 ご参加有り難うございました。 報告:江川多喜雄「体系的な自然科学教育を−小学校理科の教科課程私案」【5日13:40〜】 報告要旨 1 体系的な自然科学教育をー小学校理科の教科課程私案― 自然科学教育研究所 江川多喜雄 1.理科の学力 中央教育審議会答申('03.10.7)で、「『生きる力』の知的側面からとらえた[確かな学力]」が述べられた。「確かな学力」は「知識や技能に加え、思考力、判断力、表現力など」であるとしている。知識偏重を強調し「教え込み教育」と排撃してきたのに「知識や技能に加え」と、知識優先する表現をとっている。 これは、低学力論争の影響であろう。しかし、知識を重視するとしても、その中身は新学習指導要領となっている。 わたしは、自然科学教育を行う立場から、自然科学の基礎的な事実・法則、概念を学びとることを重視する。それを科学の方法で行うことによって、科学の基礎的な方法も習得させるようにしたいと思う。 2.自然科学の基礎的な内容 理科(自然科学教育)の基礎的な内容を選択するために、物質領域、生物領域、地学領域に分け、次のような基本的な概念を設けた。 (物質領域) ・すべてのものは重さと体積を持つ。 ・すべてのものに温度がある。 ・さまざまな気体があり、空気は混合気体。 ・水に溶ける物と溶けない物がある。 ・すべてのものに弾性がある。等々。 (生物領域) ・すべての生物は栄養をとり、子孫を残す。 ・ヒトは直立二足歩行をする哺乳動物である。等々。 (地学領域) ・大地には山と平野がある。 ・地球は自転しながら公転している。等々。 3.各学年の学年配列・学習内容 学習内容を、一般性から多様性へ、低次から高次へを考え、内容の系統性と子どもの認識の順次性を重視し、4年から6年までに学ぶように配列した。 自然科学の基礎的な事実・法則、概念を体系的に学ぶ案を提案する。 「到達目標・具体的内容と教材」例を示し、授業と評価についても報告したい。 鈴木邦夫「中学校のカリキュラム提案」【5日15:20〜】 報告要旨 2 中学校のカリキュラム提案 埼玉県川越市立野田中学校 鈴木邦夫 学校に提出した年間計画をそのまま提案したい。したがって、形式は「学習内容・課題」「自然事象への関心・意欲」「科学的な思考」「観察・実験の技能・表現」「自然事象についての知識・理解」となっている。 「学習内容・課題」は、これまで授業で生徒に投げかけた課題や問いであったり、これから授業にかけたい課題や問いである。つまり自分がやってきた授業やこれからやりたい授業をストレートに反映させたものになっている。 それらの課題群をやるねらいについては、「自然事象についての知識・理解」に対応させている。この両方をセットにしてみていただければ、私の授業の構造やねらいを理解していただけることだろう。 私は今まで、多くのパートナーと理科の授業を持ったが、いつも私が生徒用のテキストをつくり、ほぼ統一した授業展開をしてきた。それは自分のやりたい授業を目指しつつ、誰でも同一歩調でやれることをも追求する営みであったと思う。したがって今回の提案は、そうした営みの現段階での到達点である。 全分野にわたっているわけだから、不十分なところも多々あるに違いない。みなさんのご意見でさらに改善できればありがたいし、少しでもみなさんの参考になることがあれば科教協の一員として幸せである。 松井吉之助「カリキュラム編成の前提」【5日17:00〜】 19:00終了 報告要旨 3 カリキュラム編成の前提 東京科学教育研究所 松井吉之助 ここで提案することは、自然科学教育のカリキュラムを編成しょうとすれば、意識しようとしないとに関わらず、前提とさぜるを得ない事項についての、科教協50年の研究・運動の成果に学んでの検討内容である。 1. カリキュラムとは何か。授業との関連は。 2. 科教協の理念である「理科は自然科学を教える教科である」の機能について。 3. 教育内容は自然科学の基本的概念、法則になる。 4. 自然科学教育における教育内容の基礎、基本とは何か。 5. 概念形成をどのように理解しているか。 6. 教育内容が備えなければならない系統性と体系性の必然性。 7. 概念、法則の定式化の問題。 8. 実験・観察の機能とその開発について。 9. カリキュラムの有効性の検証について。 10. カリキュラムの有効性を検証しうる授業論の実践的発展について。 11.科教協の今後の研究・運動の発展の方向性について。 主に以上の内容について提案したい。多くの方々の建設的な批判を期待している。 岩田好宏「生物教育における教育課程編成についての基礎論」【6日13時〜】 総合討論【14:45〜】 16:00終了 報告要旨 4 生物教育における教育課程編成についての基礎論 子どもと自然学会 岩田好宏 生物教育における教育課程編成の基礎にある教材編成についての基本にあたることを考えてみた。それは、つぎの二つの考え方を基礎にしている。 1)教材単位(つぎの4つの要件を充たす生物教材全体を構成する部分) a.教材全体に対して不可欠な部分であること(教材要素としての要件) b.教材単位相互の連関があり、全体として系統的であること c.教材全体の本質をもっとも単純なかたちにおいて含んでいること d.つぎに示す5つの系統に関する個別的事実を含んでいること 2)教材全体は子どもの発達成長に即して5つの階梯を経て順序づけ られており、意図的には相互に関連つけされてない非体系的部分と体系的部分から構成されている a.体系的部分は、5つの系統から成り立っている 1.人間の生物世界とのかかわりの歴史に関する系統 2.生物世界の歴史に関する系統 3.生物世界全体を貫く法則性に関する系統 4.生物種の多様性 5.地域生物世界の多様性 b.非体系的部分は、生物世界とその歴史、人間の生物世界とのかかわりの歴史についての個別的事実から構成されている 2004年も会場を埋め尽くした参加者の熱い議論がなされた研究集会 ・江川報告がとても参考になりました。具体的な授業実践をもとにお話しいただき、得るものがたくさんありました。鈴木報告からは、形式だけでない、内容の伴った3ヵ年の指導計画が示され、鈴木氏の気概を感じました。松井報告からは、カリキュラム編成に当たっての大切なことをお伺いすることができました。岩田報告からは、生物教育についてのより具体的な教材編成の提案があれば良かったと思います。 ・レポーターの都合もあるのだろうが、四本のレポートを聞いて、すくなくとも一日目は松井さんのレポートが一番はじめにきた方が良かったと思った。もちろん、司会陣も考えての並べ方だったのであろうが、レポートの中味から考えると、松井レポートの重要性は教科課程を考えるうえでの科教協カリキュラム基礎論という側面があった。本人も一番はじめであればまたそれなりの話し方を工夫したことであろう。最後に総合討論があったから良いのだが。今回の四本のレポートも、ネット上でうまく考慮して公開してもらえないかと考えた。ニュース12月号の宮内さんの主張と同じ理由で。松井さんのあげた参考文献のうち古い文献は何らかの形で復刻みたいなことはできないかと考えた。 ・5日、6日とも参加しましたが、松井氏の話が一番おもしろく、頭のなかに残りました。そのいくつかを述べると、状態変化は可逆変化で化学変化は一方通行、理科で足し算引き算は同じ世界だが掛け算割り算は世界が変わる、などです。ただ一つ気になったのは、今はただ単に面白いからという理由で実験をやっている教師が多いという意見でした。その例として、カルメ焼きの実験などと言っていましたが、カルメ焼きは化学変化の導入としてすぐれた実験であり、実際に自分でやられたことがあって否定されているのかと、疑問を感じました。どんな実験でも正しい位置づけをすれば、その実験は生きてくると思います。 ・昨年に比べさらに進展のある議論ができたと思います。特にカリキュラムを教えるうえでの重要な要件はおおよそでてきて、これからそれぞれについて解決していかなければならないし、それをできるだけ早くやっていく必要があると思います。 ・以前、ゴムを使っていた実験を、扇風機を使ってやるようにしました。ゴムよりずっと良いです。空気抵抗を受けている場合について、高校の教科書には空気抵抗は速度に比例するとなっています。私も速度が遅いときはそうだと思っていました。速度の2乗に比例すると言うことを授業でどう扱おうか、今考えています。アリストテレスは、水中で実験し、それを一般化したのではないかと想像します。 ・中学の教師をやっております。いかに記録タイマーにとらわれた学習内容になってしまっているかということ、小林先生のお話がよくわかりました。現場に使えるもの、導入できるものをたくさん教えていただきまして、ありがとうございました。とても新鮮に2時間、過ごすことができました。これからもよろしくお願いします。 ・記録タイマーにより、正確に記録・分析ができて、運動の理解に役立ちそうです。ビデオ画像がうまくパソコンに取り入れられるかどうか・・・。・ITを利用したリアルタイム力学教育の新展開について。中学校なのでだいぶ難しかったが、コンピューターを使っての実験をやはりやっていかなくてはと思っていたので、コンピューターを使った実験についての研修のちょっとした入り口に導いてもらったような気がしましたので、良かった。現場に入ってしまうとコンピューターの特に理科授業においての利用の研修は受ける機会がない。習得にはかなりの時間がかかりそうですが。簡易力学台車は、ベアリング車が手に入ればこんなに簡単に安く作れるのだとあっけに取られました。力が加わり続けた場合の速度の変化と、力が加わらない場合とが比較できる実験を紹介されて、特に前者は、実演が難しかったので、これからの授業に使えて良かったです。 ・教材フリーソフトは自分なりにずい分と探してきた。良いソフトがこの研修会で得られたと思っている。 |

宿泊の予約は,↑からもできます。

普段の旅行の時にも,ご利用ください。

全国大会は、毎年8月初旬に3日間の日程で行われます。

| 1日目 | 科学お楽しみ広場、全体会、ナイター |

| 2日目 | 分科会、ナイター |

| 3日目 | 分科会、総会 |

| 全体会は満員御礼 | 全体会の講演やシンポジウム | 理科授業入門講座も好評 |

| 2003年東京大会の様子 来年は,北海道札幌で お会いしましょう。 |

|

大会の様子を 会員の皆さんが アップしています。 |

科教協に初めて参加する人や一般市民にも大好評なのが,科学お楽しみ広場。実験の屋台村,巨大な見本市です。2001年の京都大会では,このような光景が見られました。

| 科学紙芝居 自作の紙芝居で,生物学を分かりやすく語る会員もいます。 |

ペットボトルロケット 日本に広まったこ の実験も,最初はこ こで紹介されました。 |

ばね電話 糸でなくばねで結んだもの。おもしろい音がします。 |

光と色の実験 スライド映写機で青い紙に光を当てると,奥の紙が青く見えます。 |

ナナフシの交尾 採取してきた生物を見せてくれる会員もいます。 |

科学お楽しみ広場に通い慣れた人なら,まず手作り教材・教具を販売しているところを回って,早めに目玉商品をgetします。動物の頭骨標本,各種単結晶などは,開始早々に売り切れることがしばしばです。

続いて,めぼしい実験をやっているところを見つけて,写真やビデオを撮らせてもらったり,質問したりします。会員のみなさんは,自分の実験が注目されることが喜びですので,質問には丁寧に答えてもらえることがほとんどです。やり方を書いたプリントをもらえることもあります。(一部,有料の資料や材料があります。)

現在,誰でも知っている水ロケット(ペットボトルロケット)やスライムは,この科学お楽しみ広場から広まっていったものです。今度の科学お楽しみ広場でも,全国的に広まる実験が披露されるかもしれません。

子ども達には,大サービス。ものづくりや実験が楽しめます。参加費も,子ども達ならば無料かかなりの低額になります。どうぞ,お子さま連れでおいでください。

| 本間明信,小石川秀一,菅原義一編『科学実験お楽しみ広場』 (新生出版) より | |

|

ナイターも同様に,一般のみなさんに開放しています。

科学お楽しみ広場が一つの会場にみんなでどっと集まるのに対して,ナイターではいくつかの部屋に分散します。講演あり,実験あり,いろいろな夜の講座(ナイター)が開かれますから,お好みのところに参加してください。

| 標本を作っているみなさん |

たくさんの人たちが集まるナイターも熱気が一杯でよいですし,少人数のところは実際に自分たちでじっくりとものづくりを楽しむことができます。のらねこ学会,アルケミスト,寝屋川理科サークル,ガリレオ工房などのナイターには,入りきれないほどの人たちが集まります。人気のナイターを見るには,早めに席を確保しましょう。何と言っても,かぶり付きで見るのが一番です。

実は,写真には表すことができませんが,分科会が大会のメインです。授業の事実を通して,自分の理科教育に対する主張をします。それに対して,参加者が自由に意見を出します。

ですから,「この実験はおもしろいですよ。」という提案をしても,「授業でどうだったのですか。」という質問が出てきます。授業の事実を通してない主張は,なかなか通りません。

逆に,「子どもはこのように考えている。だから,このような実験をすることによって,このように変えることができた。」という主張なら,受け入れられやすいのです。

私たちは,このようにして実践の検討を積み重ねてきました。

ですから,分科会に参加すれば,その話し合いの中で科教協50年を超える歴史の中で培われた研究成果の一端に触れることができます。

この意味で,見た目の派手さはありませんが,科教協大会のメインは分科会なのです。

ぜひ,この分科会に足を運んでください。会員の方はもちろん,会員以外の方でも(参加費を払えば)参加できます。もちろん,発言,質問,苦情(?)も歓迎します。

全国大会 地方大会はこちら

過去の大会の様子は,科教協ホームページ別館で見ることができます。

ブロック、支部、サークルで研究集会などを企画しましたら、お知らせください。こちらへ

<地方大会>

<地方大会>

地方大会は,全国大会ほどの規模はありませんが,科学お楽しみ広場や分科会,ナイターなど魅力ある内容になっています。

終了した地方大会 記録を見ることのできるところ。

| 宮城民教連 冬の学習会10 こちら |

| 科教協関東ブロック集会09 こちら |

| 科教協関東ブロック集会08 こちら こちら(千葉支部) |

| 科教協東北ブロック集会08 こちら |

| 科教協関東ブロック大会07 こちら |

| 科教協東北ブロック集会07 こちら |

| 科教協関東ブロック集会 06 こちら |

| 模擬授業で鍛える1日講座の様子 |

| 栃木支部理科教育講座と科学お楽しみ広場 支部集会は、昨年を上回る参加者があり、大成功でした。 左巻講座の参加者43名、佐久間・宮内講座の参加者12名、 科学お楽しみ広場への参加者は、大人137名、子ども232名、スタッフ50名でした。 講座、科学お楽しみ広場ともたいへん好評でした。 朝日新聞の栃木版に「科学お楽しみ広場」の記事が掲載され、写真も出ました。 |

| 2003年 関東ブロック集会 4/26,27 終了 http://www.h2.dion.ne.jp/~taikai/ |

| 授業入門講座 その様子 |

| 2002年 関東ブロック大会11/23,24 茨城県水戸市 その記録 |