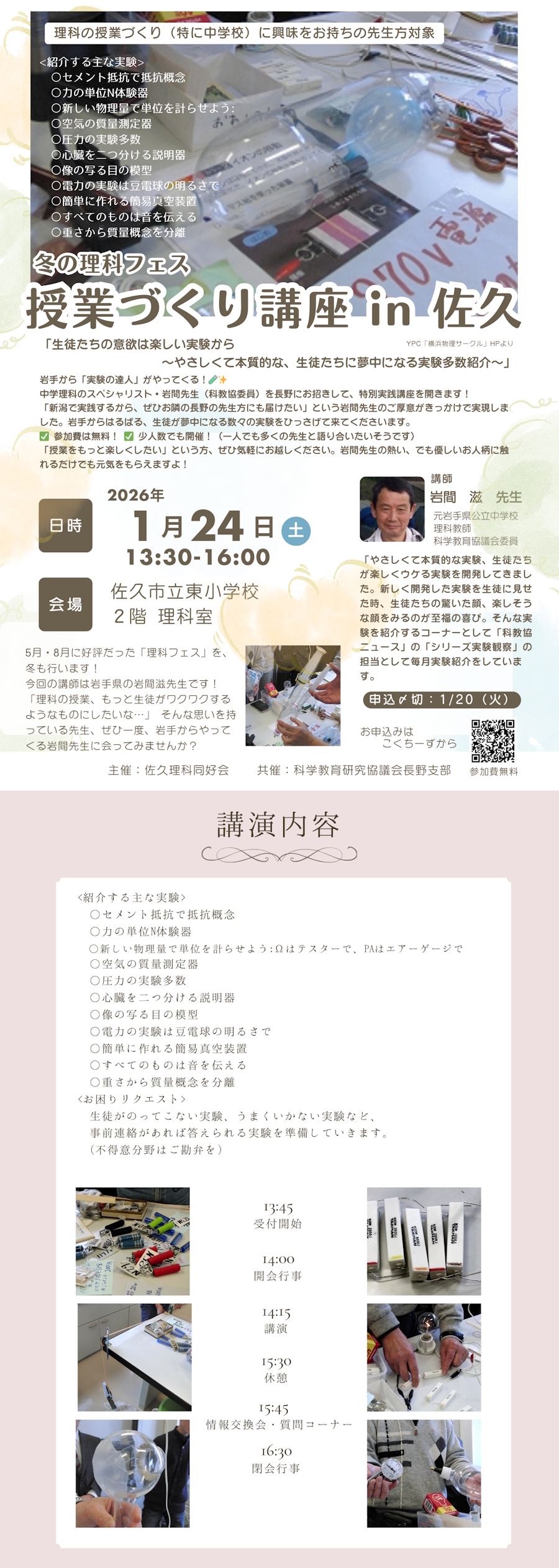

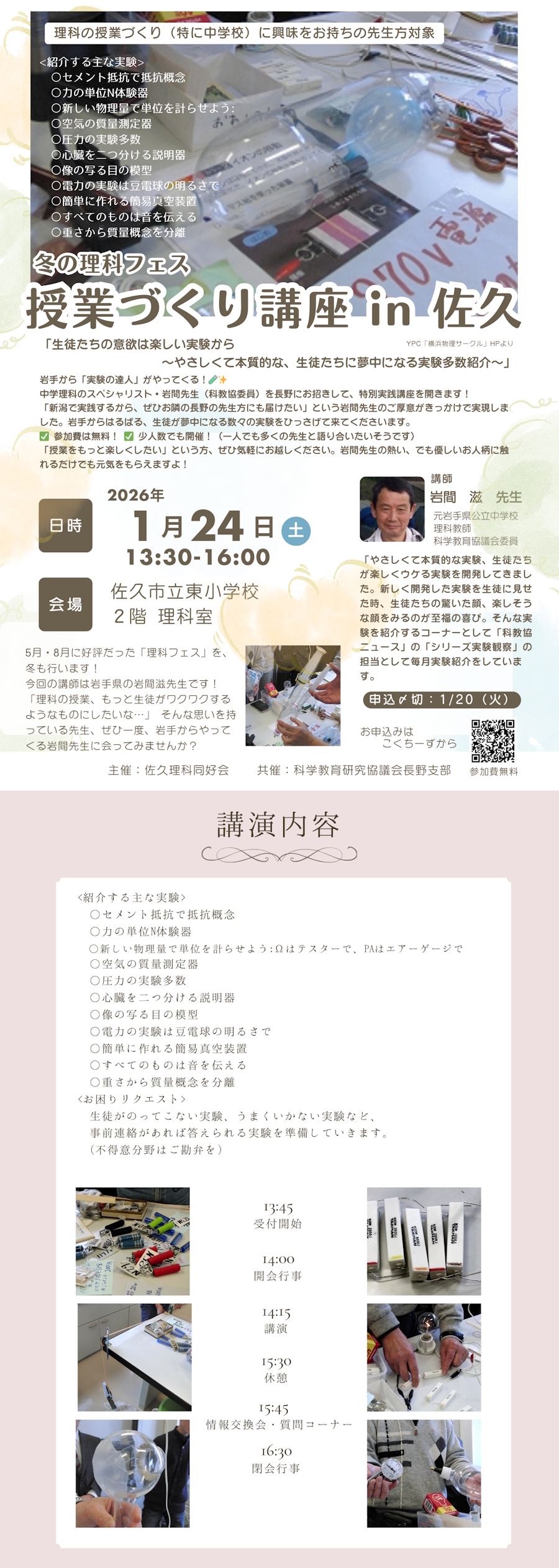

■とき:1月24日(土)13:30-16:00 ■会場:佐久市立東小学校

■参加費:無料 ■申し込み「こくちーず」 ■主催:科教協長野支部

■参加費:無料 ■申し込み「こくちーず」 ■主催:科教協長野支部

■参加費:無料 ■申し込み「こくちーず」 ■主催:科教協長野支部

科学教育研究協議会

■参加費:無料 ■申し込み「こくちーず」 ■主催:科教協長野支部

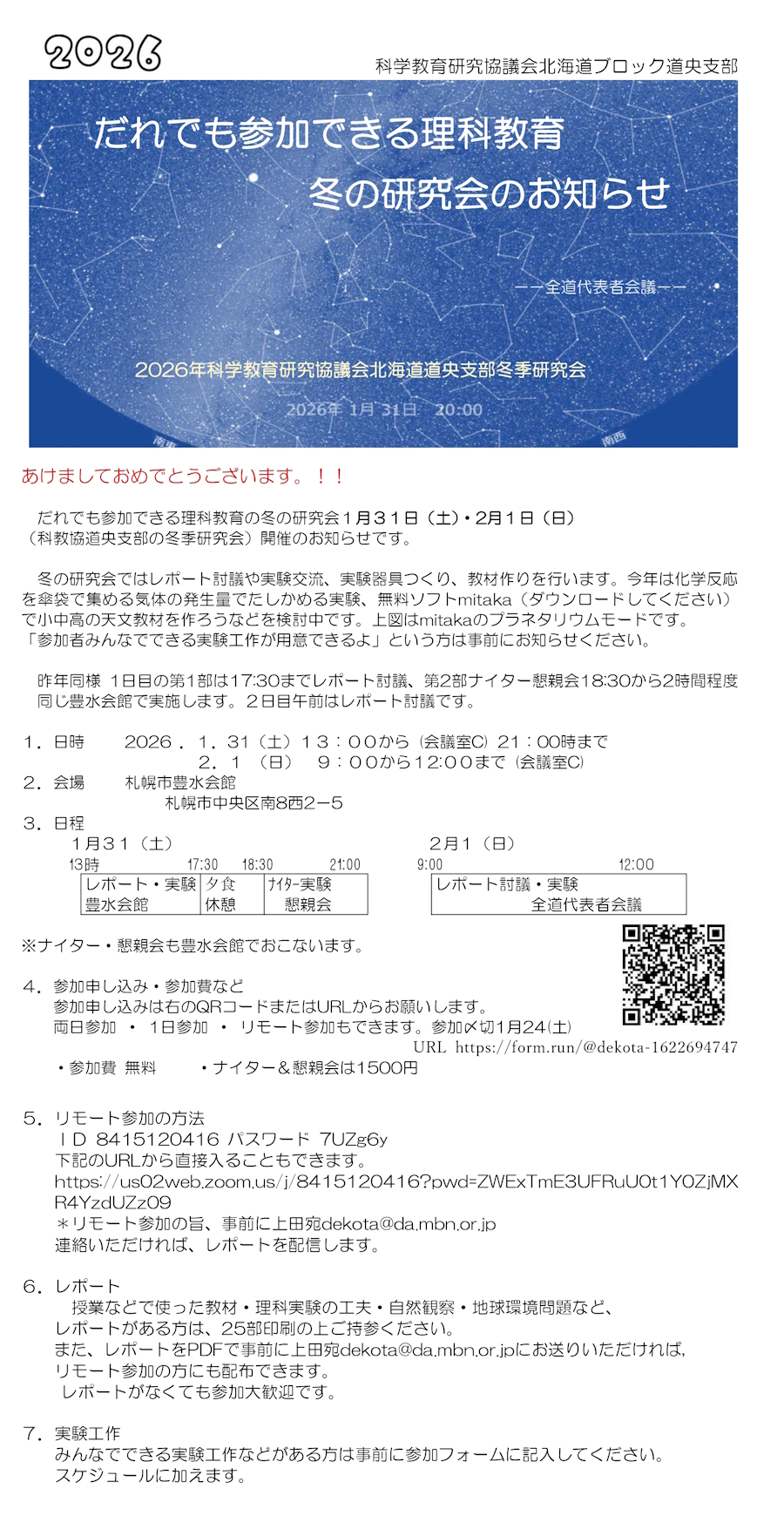

■申し込みフォーム ■科教協北海道ブロック 道央支部通信 No.57

お申し込み

お申し込みフォーム

・ご不明な点、ご連絡などは千葉支部事務局までお願いいたします。

・科学教育にご興味ある方をお誘い合わせの上、

みなさまのご参加・ご協力を心よりお待ちしております!

お問い合わせ先: 事務局: 屋形 yakata.chiba(アットマーク)gmail.com

期日 8月22日(木)

時間 9:00~12:00

会場 佐久市立東小学校 理科室 案内チラシpdf お申し込み

内容 ①小幡先生の講座 山梨と同様の講座をお願いできますでしょうか。

「理科って楽しい」を実感

電気学習を中心にわかって楽しく学習するための工夫を紹介します。

豆電球,モーター,電磁石,発電と蓄電を考えます。

②メダカの飼育について (佐久支部)

メダカを20匹から2000匹に増やした方法と観察の仕方について、

その具体的な方法を紹介いたします。

③情報交換・質疑応答