Zoomで全国の先生方と交流しましょう。 参加費は無料です。

- 日時:2024年5月18日(土) 10:00~11:50(9:50 ZOOM開始)

- 内容:

- 10:00 アイスブレイクと運営者自己紹介

- 10:05 5年 天気と情報2 佐藤敦子

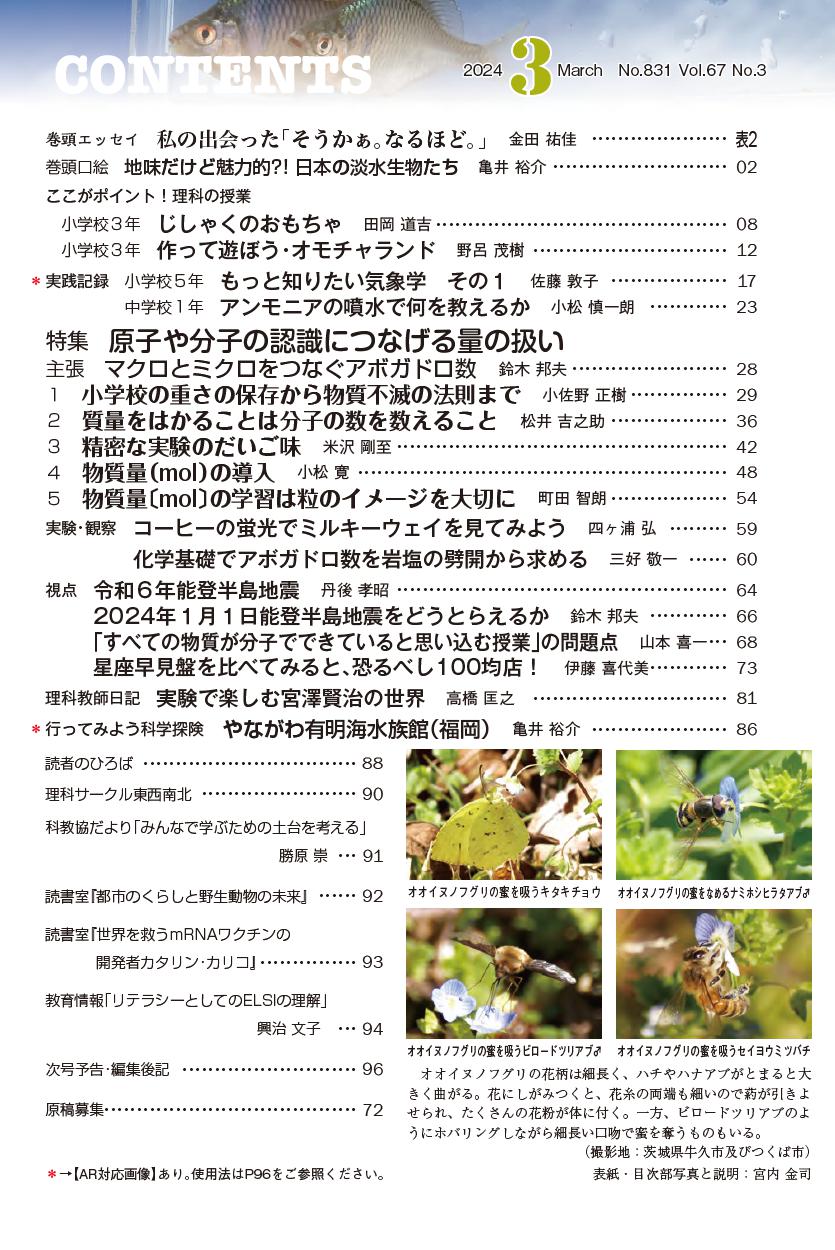

- 10:40 3・4年 自然観察と生き物 宮内金司

- 11:15 4年 骨と筋肉 吉田 学

- 11:50 終了

- 参加申込方法:

次の「こくちーず」からお申し込みができます。

こくちーずイベントページ

※ 「こくちーず」にメールアドレスを登録してお申し込みください(無料)。 - 申し込み締め切り:5月15日(水)

- ZoomミーティングIDとパスワードの送付:5月16日(木)~17日(金)

参加申し込みをされた方に、ZoomミーティングIDとパスコードをお送りします。

資料は、当日Zoomに参加したときにお送りします。Zoomで受け取れない方にはメールでお送りします。

過去にお申し込みいただいた方には案内メールをお送りしています。

ご不明な点はメールにてお問合せください。

「ここがポイント理科の授業」Web講座担当

箕輪秀樹

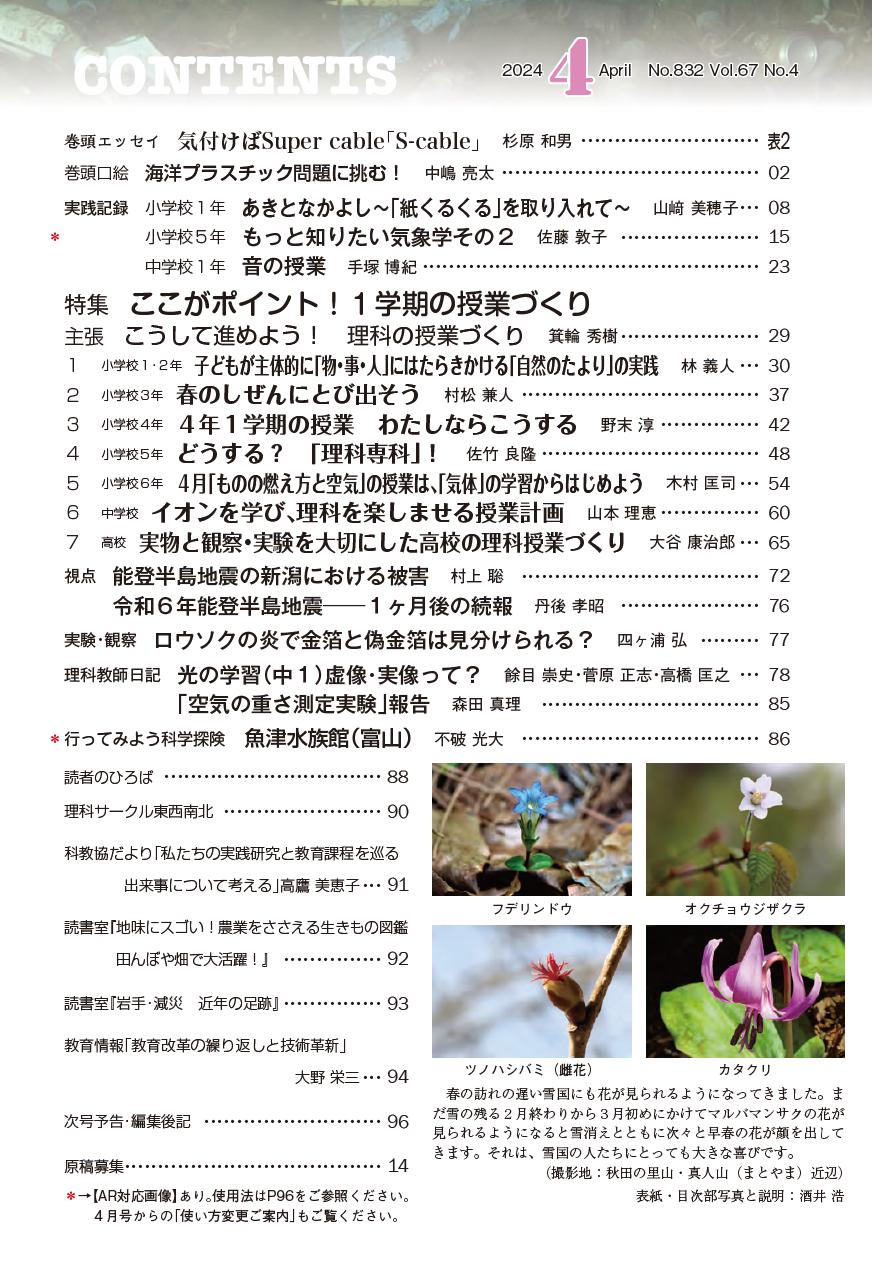

月刊誌『理科教室』の定期購読はこちらからお申し込みができます。

https://kakyokyo.org/archives/5669